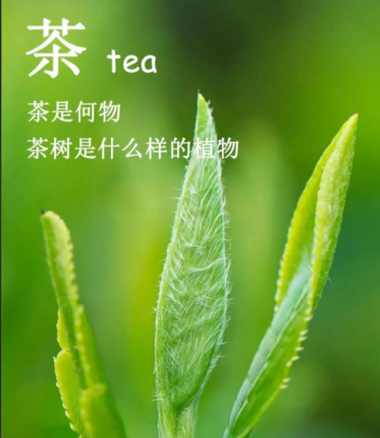

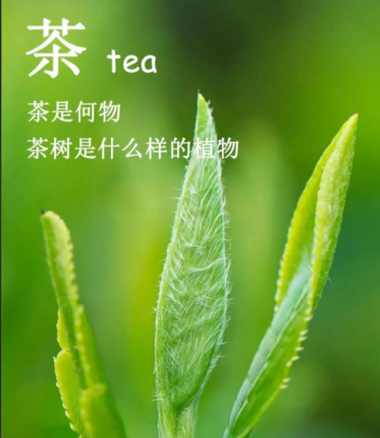

常有人问:“茶树就是茶叶吗?” 其实不然。茶树是枝繁叶茂的常绿灌木,而我们杯中饮的 “茶叶”,是茶树的鲜叶经过不同工艺加工后的 “变身”—— 就像同一块布料,能缝成旗袍也能做成西装,一片鲜叶,在杀青、发酵、烘焙的魔法里,演化出六大茶类,各有风骨。

绿茶是鲜叶最 “本真” 的模样 —— 采摘后直接杀青(用高温杀死鲜叶里的酶),阻止发酵,锁住草木初萌的鲜爽。

工艺像给春天按下 “暂停键”:炒青的龙井在铁锅里被反复翻炒,水汽带着青草香蒸腾;蒸青的恩施玉露在竹屉里接受蒸汽洗礼,保留更清透的绿意。

代表品种里,安吉白茶其实是绿茶(因茶树品种春季芽叶发白得名),冲泡后芽叶如兰草舒展,汤色嫩绿,入口是雨后竹林的清冽;太平猴魁则像茶中君子,叶片扁平宽大,喝起来鲜爽带点栗香,回甘能绕舌三分钟。

白茶最 “佛系”,采下的鲜叶不杀青、不揉捻,只靠阳光和微风自然萎凋,让水分慢慢蒸发,悄悄完成轻微发酵。

就像把鲜叶交给时光:白毫银针全是肥壮芽头,满身白毫在阳光下像碎银,萎凋后芽头微微泛金,冲泡后汤色浅黄,入口是蜜香混着奶香,柔得像春日午后的风;寿眉则用一芽三叶,萎凋后叶片带褐绿,喝起来有枣香,煮着喝更温润,像奶奶泡的老茶,暖心不刺激。

黄茶多了一步 “闷黄” 的巧思:杀青后用布或纸把茶叶裹起来,让它在温热湿润的环境里 “闷” 上一阵子,叶绿素悄悄转化,便有了独特的黄汤黄叶。

这一步像给茶叶盖了床被子:蒙顶黄芽闷黄时要控温在 30℃左右,芽头闷得金黄透亮,泡出来的茶汤像融化的蜂蜜,入口甘醇,咽下去喉咙里暖暖的;霍山黄芽则闷得稍轻,带点青黄,喝着有兰花香,温润中藏着一丝鲜爽,像江南的春天,不冷不热正舒服。

乌龙茶是 “半发酵” 的高手,从摇青到炒青,全靠茶师拿捏分寸:摇青时让叶片碰撞出伤口,酶在伤口处悄悄发酵,等到香气最盛时赶紧炒青锁住味道,发酵度多在 10%-70% 之间。

不同摇青力度出不同风味:铁观音摇青三次,发酵度约 30%,摇出兰花香混着蜜香,泡开后叶片红绿相间,喝着醇厚带韵;武夷岩茶摇得更重,发酵度近 50%,加上炭火烘焙,摇出岩骨花香,像喝着山间的清风,带着岩石的厚重感。

红茶是 “全发酵” 的代表,鲜叶揉捻后让酶充分与空气接触,直到叶片变成红褐色,发酵度通常在 80% 以上,苦涩感被转化成甜润。

发酵像给茶叶裹了层蜜糖:祁门红茶发酵时要在竹匾里堆成小山,让热气循环,发酵出 “似花似蜜似果” 的祁门香,汤色红艳,喝着像加了蜜的温水,滑进喉咙里暖暖的;正山小种则发酵后用松木熏过,带着独特的松烟香,像冬日围炉时喝的热饮,暖胃又暖心。

黑茶最 “耐等”,杀青揉捻后不直接干燥,而是堆起来洒水,让微生物在茶叶里慢慢 “工作”(后发酵),有的还要存放几年,越陈越香。

微生物是这里的 “隐形茶师”:普洱熟茶渥堆时,茶叶堆温能升到 60℃,微生物把茶多酚转化成温润的物质,新茶带枣香,放久了有木香,喝着绵柔不涩;安化黑茶则用松柴烘焙,后发酵中生出独特的 “金花”(有益菌),泡出来的茶汤红浓,像老火汤,醇厚得能暖到胃里。

从茶树鲜叶到杯中茶汤,差的是一双懂工艺的手。六大茶类没有高低,只是一片叶子在不同工艺里,活出了不同的姿态 —— 有的鲜得像晨露,有的暖得像炭火,有的香得像花海。喝懂它们,便懂了中国人 “顺势而为” 的生活智慧。

暂无评论内容