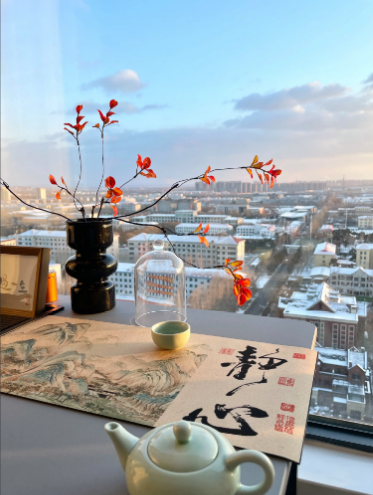

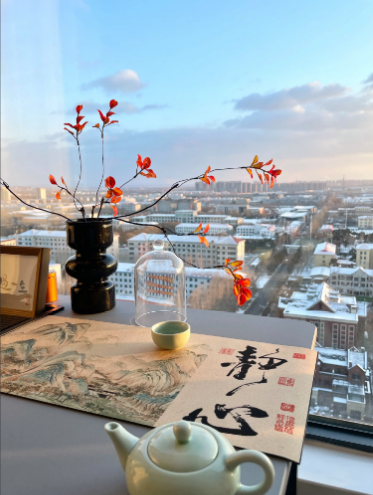

当一片茶叶落入沸水,禅宗茶道便开始了一场 “以茶悟道” 的修行。作为中国茶道四大流派中最富精神内核的一支,它不追求繁复仪式,不执着于器具华美,只在 “煮茶、品茶、悟茶” 的过程中,藏着 “明心见性” 的东方智慧。千百年来,僧人与茶客在茶汤的氤氲里,完成着从 “饮茶” 到 “悟禅” 的蜕变,让禅宗茶道成为跨越宗教与世俗的生活哲学。

禅宗茶道的诞生,与佛教禅宗的 “坐禅” 传统密不可分。唐代百丈怀海禅师制定《百丈清规》,将茶纳入禅修日常 —— 僧人坐禅时易昏沉,茶的提神功效恰好助力专注;而煮茶、分茶的过程,又需心无杂念,与 “禅定” 的要求不谋而合。

- 最初功能:茶是禅修的 “助缘”,用于提神、解渴,在寺庙中形成 “每日一茶” 的规矩,从采茶、制茶到煮茶,皆由僧人亲手完成,带着 “劳作即修行” 的朴素理念;

- 升华契机:宋代以后,“茶禅” 逐渐融合,僧人从茶的 “苦、甘、淡” 中悟到 “人生三味”—— 苦如修行之艰,甘如悟道之喜,淡如本心之净,茶从此成为 “明心见性” 的媒介。

禅宗茶道的精髓,在于 “茶即禅,禅即茶”,无需刻意解读,却在细节中藏着三重境界:

- 取水:多选山泉水,认为 “活水有灵”,取水时需心无旁骛,听水流声以静心神;

- 煮火:用松柴、炭火慢煮,忌急火猛烧,僧人认为 “火性躁,需以耐心制之”,正如修行需循序渐进;

- 投茶:茶叶投放不多不少,手法轻缓,讲究 “茶在水中舒展,如心在禅中自在”,每一步都需 “正念”—— 不纠结过去,不焦虑未来,只关注手中的壶与火。

- 茶具:多用粗陶、竹器等朴素器具,忌金银奢华,认为 “器简则心不杂”,一杯一碗,只求实用;

- 分茶:无论僧俗、贵贱,茶汤均分,体现 “众生平等”;接茶时双手捧杯,指尖触茶温,感受 “当下的真实”;

- 啜饮:不急于吞咽,让茶汤在口中停留片刻,从 “苦” 到 “甘” 的转变,恰似 “从烦恼到觉悟” 的过程,喝的是茶,品的是心。

禅宗茶道最忌 “执着”:不执着于 “好茶”,粗茶淡饭亦能悟道;不执着于 “仪式”,一杯白开水若能静心,亦是禅茶;不执着于 “悟”,若刻意求 “悟”,反成执念。正如赵州禅师 “吃茶去” 的公案 —— 无论新旧僧众,皆以 “吃茶去” 回应,意在打破分别心,让茶回归 “生活本身”,而生活本身,即是修行。

对比中国茶道的其他流派(如宫廷茶道的奢华、文人茶道的风雅、民间茶道的热闹),禅宗茶道的独特在于 “做减法”:

- 去形式:没有固定的繁琐仪轨,“行住坐卧皆是禅,柴米油盐皆可茶”,晨起煮茶是禅,午后品茶是禅,甚至扫地时喝一口凉茶,亦是禅;

- 去分别:不挑茶类、不拣水品,山岩间的野茶、屋檐下的雨水,只要用心煮泡,便是好茶,正如禅语 “平常心是道”;

- 去目的:饮茶不为解渴,不为养生,只为在 “茶” 这一载体中,照见自己的起心动念 —— 若喝茶时能做到 “不思过去,不思未来,只在当下”,便已触及禅宗茶道的核心。

禅宗茶道早已走出寺庙,融入普通人的日常:

- 对日本茶道的启发:宋代荣西禅师将中国禅茶带入日本,结合本土文化形成 “侘寂” 美学,核心的 “和、敬、清、寂”,正是禅宗茶道 “专注、平等、清净、空寂” 的延续;

- 现代生活的 “减压剂”:如今许多人效仿禅宗茶道,以 “慢煮茶” 对抗快节奏 —— 煮茶时专注于水温与茶香,品茶时放下手机与杂念,在短短十分钟里,完成一次 “心灵的深呼吸”;

- 哲学层面的共鸣:它告诉我们,修行不必远求,生活中的每一件小事(如煮茶),若能用心对待,便是 “悟道” 的开始。

禅宗茶道从不是高高在上的 “玄学”,而是藏在烟火气里的智慧 —— 它让我们明白,喝茶时的 “专注”,就是对生活的尊重;品茶时的 “放下”,就是对烦恼的释怀。正如一杯茶,从苦涩到甘甜,从浓烈到平淡,恰似人生的起伏与沉淀。

下次煮茶时,不妨慢下来:听水沸的声音,看茶叶舒展的姿态,感受茶汤入口的瞬间 —— 或许,在那一口温热里,你就能读懂禅宗茶道的终极答案:所谓 “禅茶一味”,不过是 “在生活里,做自己的修行者”。

暂无评论内容