茶叶的香,不是凭空来的 —— 像春天的花会开,秋天的果会甜,茶叶的香是芽叶在自然里攒的劲儿,加人工揉捻、烘焙的巧劲,最后在热水里 “醒” 过来的。那缕栗香、兰香、蜜香,藏着土壤的矿物质、云雾的润气,还有制茶人手掌的温度。

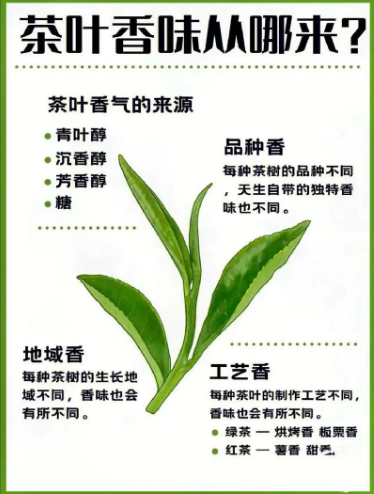

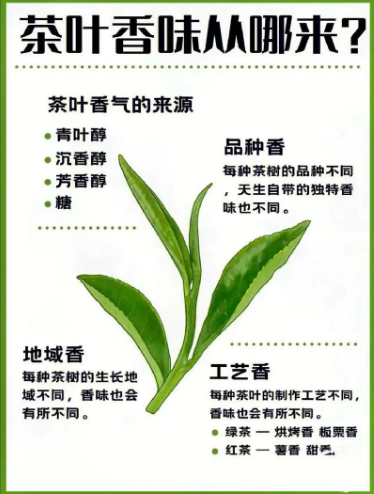

茶树的嫩芽里,藏着一群 “香气小精灵”—— 叫挥发性芳香物质,像醇类、醛类、酯类,它们是香气的 “本体”。不同茶树品种,带的 “小精灵” 不一样:

- 龙井的 “母树” 天生爱攒 “栗香精灵”,芽叶里的芳樟醇、香叶醇多,炒出来就带股炒栗子的暖香;

- 铁观音的品种自带 “兰香密码”,内含的橙花叔醇多,发酵后兰花香能绕着杯口转;

- 老白茶的茶树老了,“蜜香精灵” 更活跃,陈放后会慢慢冒出来,像老蜂蜜的甜润。

这些 “基因” 是茶树千万年进化来的本事 —— 香气能帮它们吸引昆虫授粉,也能抵御病虫害,没想到成了人类爱喝的理由。

同样的茶树,长在不同地方,香会不一样。环境像个 “香气培养皿”,悄悄给芽叶加味道:

- 高山茶园(比如黄山毛峰产地)海拔高,紫外线强,茶树会多攒点芳香物质 “防晒”,所以高山茶的香更清透,像掺了云雾的凉;

- 土壤里的矿物质会 “调味”:紫砂土种的茶带点岩韵,腐殖土种的茶带点甜,就像吃不同土地长的菜,味道各有千秋;

- 连旁边的树都有影响:茶园挨着竹林,茶会带点竹香;挨着桂花树,秋茶可能飘点桂花香 —— 植物间的 “香气串门”,让茶更有层次。

采下来的鲜叶,像块没雕琢的玉,得靠工艺给香气 “定调”:

- 杀青是 “锁香第一步”:铁锅炒青时,高温会 “叫醒” 部分芳香物质,又能杀死让香气流失的酶。龙井炒得快,保住清冽的栗香;太平猴魁炒得稍久,香更沉稳;

- 发酵是 “香气变形记”:不发酵的绿茶(比如碧螺春),香是 “鲜爽的清”;半发酵的铁观音,发酵让香气变 “柔”,兰香里带点甜;全发酵的红茶,发酵把青涩香变成 “蜜香、焦糖香”,像水果放熟了变甜;

- 烘焙是 “香气的余温”:岩茶烘焙时,火温慢慢烤出木质香、枣香;老白茶烘焙轻,保留原来的陈香 —— 火像支笔,给香气添最后一笔颜色。

干茶的香淡淡的,像睡着的精灵,热水一冲就醒了。水温、冲泡时间都影响香的释放:

- 绿茶用 80℃水,香跑得慢,清清爽爽;岩茶用沸水,香 “炸” 得快,浓得化不开;

- 第一泡的香最 “冲”,是表面易挥发的香;后几泡的香更 “沉”,是藏在芽叶深处的香,像慢慢揭开的面纱。

有人说 “喝茶先闻香”,其实是在闻:这片芽叶长在怎样的山里,被怎样的手揉过,又在怎样的水温里 “活” 过来 —— 那缕香,是自然与匠心的悄悄话,说给懂茶的人听。

暂无评论内容