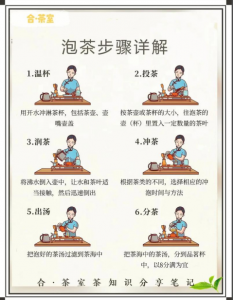

传统泡茶的核心,是通过「器、茶、水、火、人」的默契配合,让茶叶的色、香、味层层舒展。每一个步骤都是对「敬茶之心」的具象表达:

- 洁具醒器:用开水烫洗茶壶、茶杯(盖碗需内外烫透),古称「温壶涤器」,一来去除杂质,二来提升器具温度,避免低温吸走茶香。紫砂壶需「淋壶」三遍,让气孔张开迎接茶香;

- 茶品鉴赏:将茶叶置于茶荷(赏茶盘),双手捧至客人面前「验茶」,介绍茶的产地、工艺(如「此为明前龙井,色绿香郁,烦请共赏」),体现对茶与客的双重尊重。

- 茶器适配:根据茶类调整投茶量(茶水比):

- 绿茶 / 白茶:1:50(150ml 杯放 3g,保持鲜爽),轻拨入杯(忌手抓);

- 乌龙茶:1:20(120ml 壶放 6g,满而不溢),需「高冲醒茶」激发高香;

- 普洱茶:1:30(200ml 壶放 7g),茶针顺纹撬取,保持茶形完整;

- 手法讲究:绿茶「下投法」(先茶后水)显鲜嫩,乌龙茶「纳茶」需颗粒均匀分布,避免结块。

- 水温控制:

- 绿茶 85℃(沸水晾 30 秒),「低斟」沿杯壁注水,避免烫熟芽叶;

- 乌龙茶 100℃「高冲」,水流绕壶口螺旋注入,让茶叶「翻滚舒展」;

- 老普洱 / 黑茶「定点低冲」,水流直击壶心,唤醒陈香;

- 注水手势:传统功夫茶讲究「凤凰三点头」,水壶起伏三次,寓意「三鞠躬」敬客,同时让水温、水量均匀。

- 首泡洗茶:黑茶、老茶需快速倒出洗茶水(1-3 秒),去浮尘、醒茶性;绿茶、红茶通常不洗茶,直接出汤;

- 计时出汤:乌龙茶首泡 5 秒(留 1/3 茶汤「养壶」),逐泡递增 3 秒,确保浓淡相宜;普洱茶「前 3 泡快出,中 3 泡缓出,后 3 泡闷泡」,释放层次变化;

- 断水利落:壶嘴轻触茶海边缘,手腕微旋,避免茶汤滴漏(俗称「关公巡城」忌拖泥带水)。

- 茶海匀汤:茶汤先倒入公道杯(茶海),再分至茶杯,避免先倒淡、后倒浓;玻璃茶海可观察汤色,陶制茶海能吸附涩味,提升口感;

- 杯分七分:茶杯七分满(「茶七酒八」),留出三分装茶香,端杯时不烫手,亦显「满招损,谦受益」的处世哲学。

倒茶不止是动作,更是「以茶为媒」的社交礼仪,每一次茶汤的传递,都暗藏传统中国人的处世智慧:

- 顺序礼法:遵循「先客后主,先老后少」,从左侧第一位客人开始,顺时针依次奉茶;长辈或贵宾需双手举杯过胸(略高于眉),说「请用茶」;平辈可单手托杯底,微笑示意;

- 禁忌提醒:壶嘴、杯口忌正对客人(寓意「请离席」),茶杯需轻放桌面,忌发出「哐当」声响,体现「敬人以微」的细节。

- 及时添茶:客人茶杯剩 1/3 时,需主动续茶(用茶夹更换凉杯,注入新汤),续茶时壶嘴不触杯口,避免口水污染;

- 停茶信号:客人若无需续杯,可将杯口朝内轻搁茶船,或用食指轻叩桌面(「叩指礼」)示意;主人见此则止,忌强行添茶。

- 观色闻香:接茶后先赏汤色(如绿茶「黄绿明亮」、红茶「金圈挂杯」),再闻杯香(热嗅、温嗅、冷嗅三步骤);

- 啜饮礼法:分三口啜饮(「三口为品」),第一口润唇,第二口含汤辨味(舌尖感甜、舌侧辨鲜、舌根尝醇),第三口徐徐咽下,感受喉间回甘,忌牛饮或发出声响。

传统泡茶讲究「因茶施艺」,不同茶类的冲泡倒茶方法各有侧重:

| 茶类 |

器具首选 |

注水方式 |

倒茶要点 |

| 绿茶 |

瓷杯 / 玻璃壶 |

85℃低斟,沿壁缓注 |

不洗茶,首泡即饮,续水留 1/2 茶汤 |

| 乌龙茶 |

紫砂壶 / 盖碗 |

100℃高冲,螺旋注水 |

首泡 5 秒出汤,茶海匀汤后分杯 |

| 普洱茶(生) |

宽口紫砂壶 |

定点高冲,激扬茶质 |

前 3 泡快出,第 4 泡起逐次闷泡 |

| 红茶 |

瓷壶 / 盖碗 |

95℃中冲,绕圈注水 |

茶汤过喉需「柔」,忌久泡出涩 |

| 黑茶(茯砖) |

陶壶 / 煮茶器 |

先泡后煮,沸水久熬 |

煮茶时「茶汤分离」,避免糊底 |

- 忌用生水:古人云「水为茶之母」,首选山泉水(「清、轻、甘、活」),次选纯净水,忌用自来水(含氯破茶香);

- 忌混茶器:紫砂壶「一壶一茶」(专壶专用养壶韵),瓷杯需「一客一杯」(避免交叉串味);

- 雅趣细节:冬日泡茶前「暖手」(双手焐壶),夏日倒茶后「擦壶」(茶布拭去水渍),让每个动作都成为「人与茶器」的对话。

传统泡茶倒茶的方法,表面是技法,内核是「敬」—— 敬茶之珍贵、敬客之到访、敬器之匠心。从投茶时的「轻拨慢放」,到倒茶时的「茶汤一线」,每一个细节都在诉说:真正的茶道,不在高深理论,而在日复一日的「专注与用心」。

下次执壶时,不妨放慢节奏,让每个动作都带着对传统的敬畏、对生活的热爱 —— 或许,这便是古人留给我们的,关于「喝茶」的终极智慧:当双手捧起茶杯的那一刻,便已在茶汤的氤氲中,照见了自己的初心与从容。

暂无评论内容