- 历史渊源

- 起源背景:祁门产茶历史悠久,可追溯到唐朝,当时祁门隶属歙州,茶圣陆羽在《茶经》中对歙州茶有所记载。到了清朝光绪元年(1875 年),安徽黟县人余干臣从福建罢官回籍,在建德县(今东至县)尧渡街设立红茶庄,仿效 “闽红” 制法,开始在安徽兴制红茶;同时,祁门人士胡元龙也借鉴外省红茶制法,在祁门加工出了红茶,祁门红茶由此逐渐兴起。

- 发展历程:晚清时期,祁门红茶通过东印度公司外销欧洲,受到英国王室好评,在英国上流社会流行起来,逐渐成为中国重要的出口商品之一。1915 年,祁门红茶荣获巴拿马国际博览会金质奖章,此后在国际市场上的声誉日益提高。

- 产地环境

- 地理位置:主要产于安徽省的祁门、东至、贵池、石台、黟县和江西浮梁一带。祁门地处安徽南端,黄山支脉环绕,山地面积占比大,茶园多分布在海拔 100-350 米的山坡与丘陵地带。

- 自然条件:这里气候温和,年均气温 15.6℃,空气相对湿度为 80.7%,年降水量 1600 毫米以上,早晚温差大,云雾缭绕,日照时间较短,为茶树生长提供了良好的自然环境。此外,种植祁门红茶茶树的土壤主要由风化岩石的黄土或红土构成,含有丰富的氧化铝与铁质,非常适于茶树生长。

- 采制工艺

- 采摘:现采现制,采摘标准严格,主要采摘一芽二、三叶的芽叶作为原料,高档茶则以一芽一叶、一芽二叶为主,分批多次留叶采,春茶采摘 6-7 批,夏茶采 6 批,秋茶少采或不采1。

- 初制1

- 萎凋:将采下的鲜叶在阳光下按一定厚度均匀摊放,或在空气流通的室内进行,适度促进鲜叶酶的活性,使内含物质发生物理、化学变化,为后续工序做准备。

- 揉捻:借助揉捻的运动与加压将萎凋的叶子变成条索状,同时使叶细胞破损,茶汁溢出,茶多酚与空气中氧气接触,发生酶促氧化,为发酵创造条件。

- 发酵:是形成红茶品质的关键工序,通过增强酶的活性,使叶内主要成份发生化学变化,茶叶变红,同时产生独特的香气。

- 干燥:采用高温烘焙,终止酶活性,防止发酵过度,将茶叶中的水分烘至 7% 以下,利于保存,并丰富和发展香气。

- 精制:包括筛分、切断、风选、拣剔、复火、匀堆等工序,将长短粗细、轻重曲直不一的毛茶,经筛分、整形、审评提选、分级归堆,再行复火、拼配,成为形质兼优的成品茶1。

- 品质特征

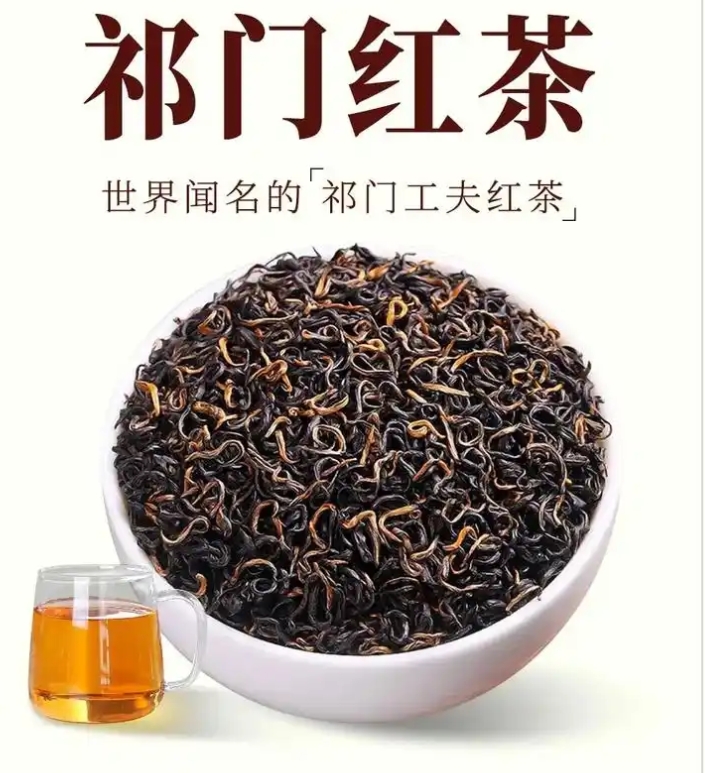

- 外形:条索紧细匀直,色泽乌润,锋尖秀丽,茶叶细嫩整齐,嫩芽叶上有很多嫩毫和毫尖。

-

- 香气:香气浓郁高长,似蜜糖香,又蕴藏有兰花香,被称为 “祁门香”,是世界三大高香名茶之一。

- 汤色:冲泡时汤色红艳透明,犹如红色宝石般明亮。

- 滋味:滋味醇厚,回味隽永,鲜爽可口,茶中的植物甜入口即现,即使加入牛奶后,其香味特点依然犹存。

- 叶底:叶底鲜红明亮,匀齐洁净,质地柔软。

- 等级分类

- 礼茶:茶叶细嫩整齐,嫩芽叶有很多嫩毫和毫尖,色泽润,有清爽的嫩香味,形成独有的祁红风格。

- 特茗:茶叶条索细整,嫩毫显露,长短整齐,色泽润,有嫩鲜香甜味,嫩芽叶比礼茶少,色更鲜艳。

- 特级:茶叶条索紧细,色泽匀整,香气高醇,叶底整齐、色红艳。

- 一级:茶叶嫩度明显,长短均匀,色泽润,具有祁红特有果糖香,茶色红艳明亮。

- 二级:茶叶条索细正,芽条均整,发酵适度,嫩度较一级少,色泽润,香味醇厚。

- 三级:茶叶条索紧实,略粗,整度均匀,面张稍有松条,香味醇正,鲜厚有收敛性。

- 四级:茶叶条索粗实,叶质稍轻,匀净度较差,色泽带灰,香味醇正,有相应浓度,茶色红明较淡,夹有花青。

- 五级:茶叶条索较粗,稍有筋片,含梗,匀净度较差,香味醇甜偏淡,但无粗老味。

- 六级:茶叶条索较松,夹有片朴,较梗,色泽花杂,明亮不够,香味粗淡,浓度不足。

- 七级:茶叶条索松泡,带片朴梗,粗暗梗显,色泽桔杂,香味低淡,有粗老味。

- 价值功效

- 营养丰富:含有丰富的核黄素、叶酸、胡萝卜素、生育酚及叶绿醌,是食品中氟化物的重要来源,还含有多酚类、果胶、醣类和氨基酸等元素。

- 促进消化:茶中的茶多酚在氧化酶的作用下发生酶促氧化反应,含量相对减少,减轻对胃部的刺激,其氧化产物可以促进人体消化,具有养胃效果,平时饮用可以消炎,保护胃黏膜。

- 提神醒脑:含有咖啡因,能促进新陈代谢,兴奋中枢神经系统,帮助人们解除疲劳,提高工作效率。

- 抗氧化:茶多酚等成分具有抗氧化作用,有助于清除自由基,延缓衰老,预防一些疾病的发生。

© 版权声明

关注抖音

关注快手

关注视频号

THE END

暂无评论内容